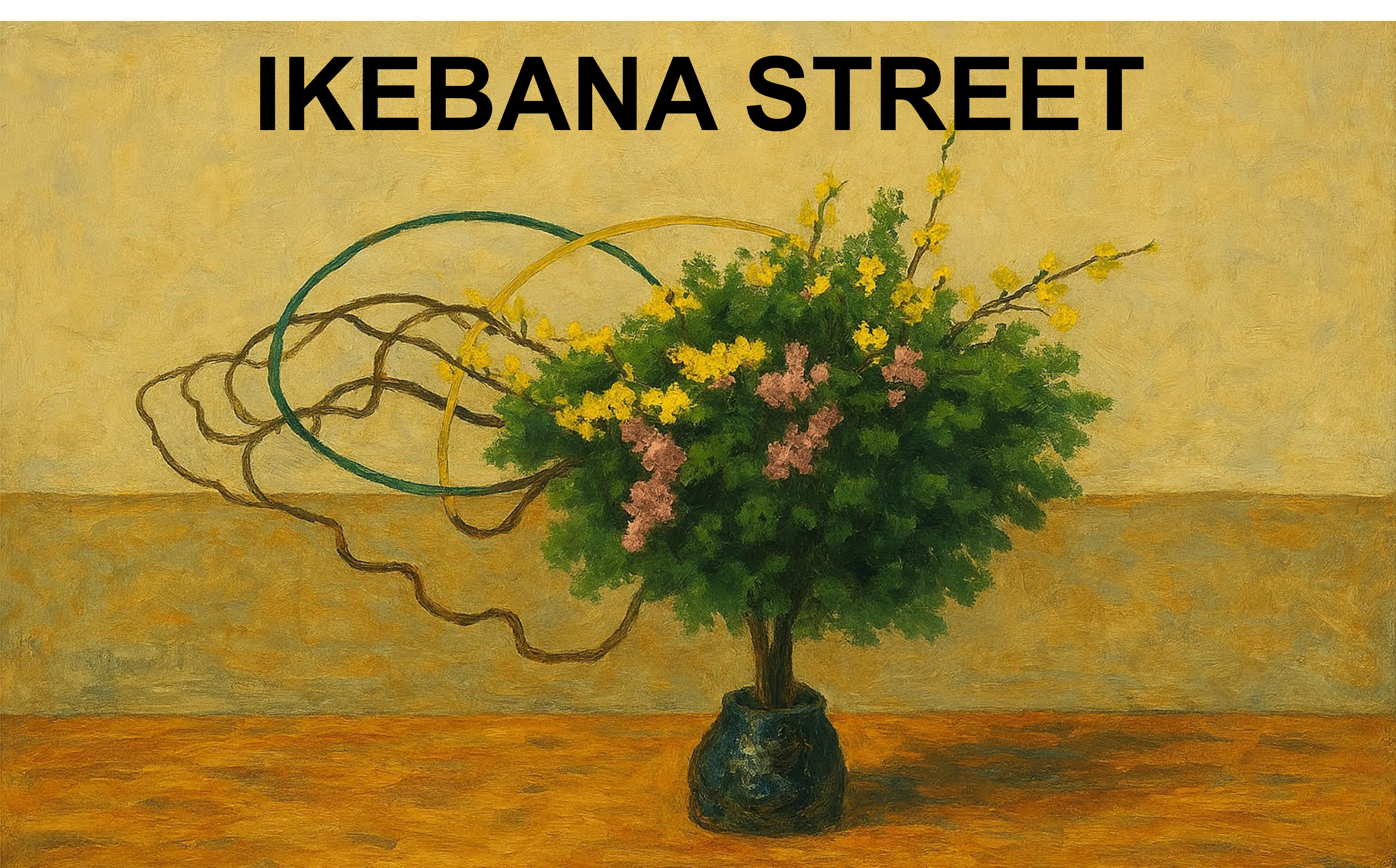

いけばなの起源 ― 仏教の供花と日本の自然観の中で

いけばな(Ikebana)は、日本の伝統文化のひとつとして広く知られています。その起源は単一の出来事に限定できるものではなく、複数の宗教的・文化的背景の中で徐々に形づくられてきたと考えられています。とくに仏教の供花(くげ)と、日本古来の自然に対する信仰や感性が重要な要素とされています。

仏教の伝来と供花の風習

6世紀、日本に仏教が伝来すると、それとともに仏前に花を手向ける「供花(くげ)」の作法も伝わりました。これはインド仏教に由来する宗教的実践で、蓮の花を仏像の前に供えることによって敬意や信仰を表すものでした。

日本においても、仏前に花を供える行為は次第に定着していきます。日本の気候風土では四季折々の花が手に入るため、季節ごとの花を仏前に供える風習が自然と根づいていきました。

鎌倉時代から南北朝時代にかけては、花瓶・香炉・燭台の「三具足(さんぐそく)」による仏前荘厳の形式が整えられ、供花は視覚的な美しさと宗教的意味の両面を持つものとなっていきます。このような宗教的実践が、いけばなの技法や形式の基礎になったと考えられています。

日本における自然観と植物へのまなざし

一方で、日本列島には仏教伝来以前から、自然を神聖視する信仰が存在していました。山、川、木、岩といった自然物には神が宿るとされ、とりわけ常緑樹は「神の依代(よりしろ)」として特別視されてきました。門松や神社のしめ縄などにその名残が見られます。

また、日本は四季の移ろいが明確な土地であり、それぞれの季節に咲く花々が人々の暮らしや感性に大きな影響を与えてきました。『万葉集』や『古今和歌集』などには花を詠んだ和歌が多く残されており、花を「見る」「感じる」文化が早くから育まれていたことがわかります。

いけばなの萌芽的動向

このように、仏教における供花の作法と、日本における自然信仰や植物観賞の感性が、それぞれの文脈で社会の中に根づいていったことは確認できます。

明確な記録として「いけばな」という名称や技法が成立するのは、室町時代以降になりますが、それ以前の時代においても、花を仏前に手向ける行為の中に構成や美的工夫が見られるようになっていたとされます。その延長線上に、いけばなの原型的な行為があったと考えるのが妥当です。

まとめ

いけばなの起源は、仏教の伝来による供花の文化と、日本古来の自然観・花を愛でる感性といった複数の要素が、それぞれの文脈で発展していく中で育まれていったと考えられます。いけばなは、そのような文化的・宗教的背景の流れの中で、やがて「花をいける」という芸術表現として確立していきます。

次回は、室町時代に入り、いけばなが明確な形式とともに芸術性を高めていく過程を見ていきます。