本記事では、実際のいけばな作品をもとに、「線の見せ方」と「重心の位置」に注目した2つの技術的ポイントをご紹介します。いけばなを実践される方にとって、構成や設計のヒントとなる内容ですので、ぜひご参考ください。

目次

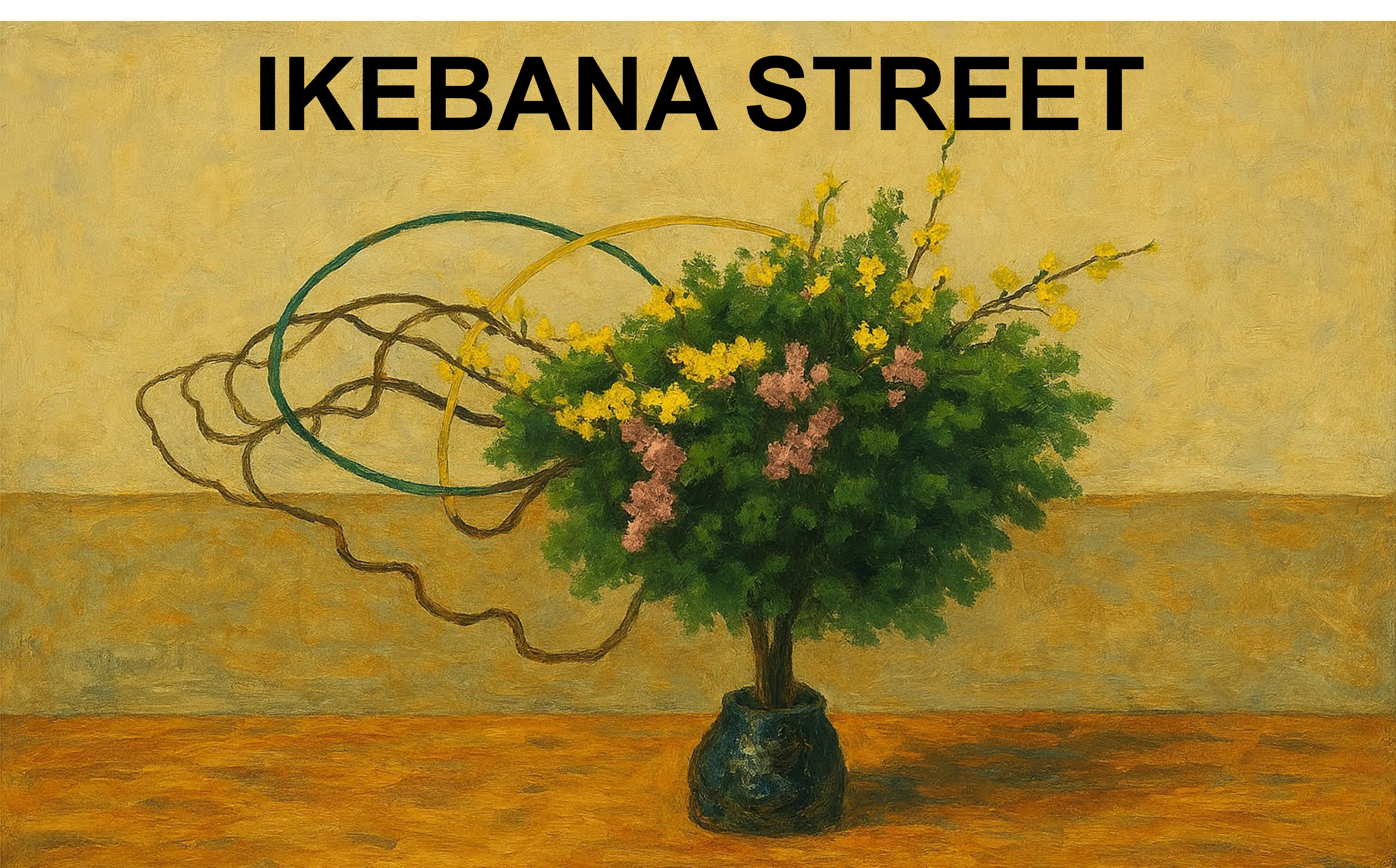

コツ①:花材を下に固めず、重心を上に持っている

本作では、ベニバナやキイチゴなどの花材を花器の足元に集めるのではなく、中段から上部にかけて配置しています。これにより、作品の重心が上方に置かれ、空間に垂直方向の伸びやかさが生まれています。

重心を上に持ってくる構成は、軽やかな印象や上昇感を引き出すのに有効です。下部に余白が生まれることで、作品が空間と調和しやすく、視線の動きも自然と上へ導かれます。

コツ②:枝の線を強調するため、足元を見せている

この作品では、エニシダの枝の出発点から先端までがしっかり見えるよう、足元に花や葉を被せずに構成されています。これにより、線の流れや交差が明確になり、作品全体の構造が読み取りやすくなっています。

特に、線の動きを魅せる設計は、生花やおいて重要な要素です。足元が見えることで、どこからどの方向に枝が伸びているかがはっきりとわかり、観る側にも生け手の意図が伝わりやすくなります。

(赤がコツ①、青がコツ②)

今回の花材

- エニシダ(金雀枝):細くしなやかな枝と黄色い小花が、動きのある線と季節感を表現しています。

- ベニバナ(紅花):温かみのあるオレンジ色がアクセントになり、作品に彩りとボリューム感を与えています。

- キイチゴ(木苺):葉の広がりとやや重さのある緑が、作品全体のバランスを下支えしています。

まとめ

この作品は、「重心の操作」と「線の見せ方」という2つの要素を意識することで、枝の動きと空間の広がりを美しく引き出しています。特に、足元の設計と花材の配置によって、視線の誘導や余白の取り方が的確に構成されており、技術的にも参考になる内容です。

いけばな制作の際は、ぜひこの2つの観点を取り入れてみてください。作品の印象が大きく変わってくるはずです。