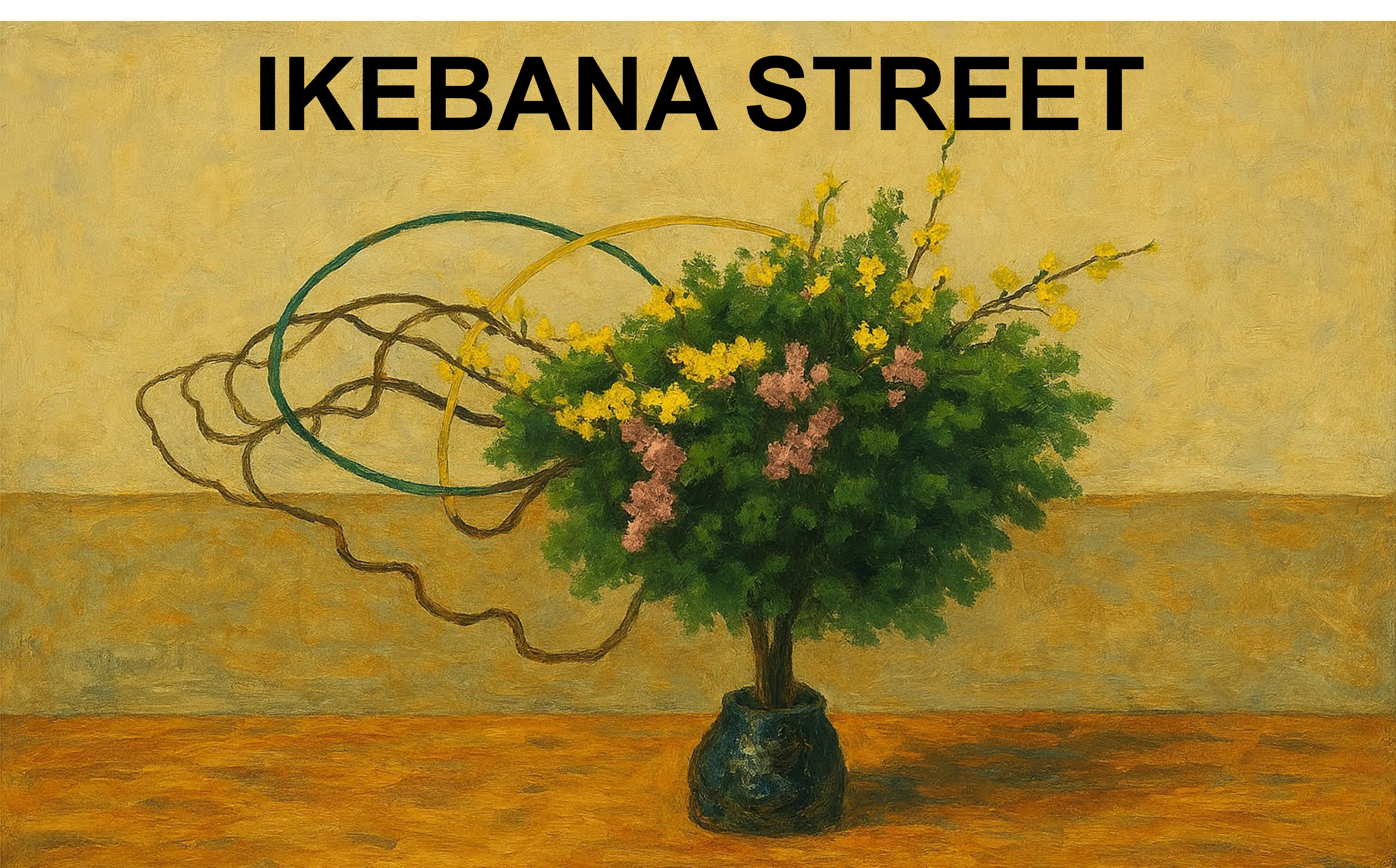

第3回:江戸時代のいけばな ― 庶民文化への広がりと流派の成立

江戸時代は、いけばなが貴族や武家から町人階級へと広がり、文化として定着していった重要な時代です。政治的には平和が続き、経済や出版文化の発展によって、芸術や教養がより多くの人々に共有されるようになりました。

立花から生花へ ― 形式の変化

室町時代に確立された「立花(りっか)」は、主枝を高く立てて天地人の秩序を象徴する、荘厳で装飾的な花の形式でした。しかし、江戸初期になると、これを簡素化し、日常空間にも飾りやすくした「生花(しょうか)」が登場します。生花は、限られた花材で自然の姿を写しとり、草木の生命感を表現する様式で、次第に武士や町人の間に広まっていきました。

町人文化と出版の力

17世紀後半から18世紀にかけて、経済力を持った町人層が文化の中心となり、いけばなもその一部として親しまれるようになります。池坊では、いけばなの理念や作例をまとめた図集が出版され、代表的なものに『立花図并砂物』(1673年)や『新撰瓶花図彙』(1820年代)があります。これらは絵入りの実用書として人気を博し、庶民にも花の型や構成を学ぶ機会を与えました。

また、都市の商家では、床の間に花を飾る習慣が広がり、来客をもてなす場としての役割も果たしました。いけばなは、単なる装飾ではなく、家の格式や教養を示す文化的象徴として定着していったのです。

流派の成立と家元制度

江戸時代には、池坊を中心に複数の流派が成立しました。池坊は六角堂を本拠とし、幕府からも公式に認められた華道の家元として地位を確立します。この頃、いけばなの理論や作法が「花伝書」に体系化され、教授免状を発行する制度も整いました。これにより、いけばなは教える・学ぶ文化として社会に根を下ろしていきます。

いけばなの大衆化への道筋

こうして、江戸時代のいけばなは、上層階級だけでなく、商人・職人・寺院関係者など幅広い層に受け入れられました。まだ完全に一般大衆の趣味ではなかったものの、都市の暮らしの中で季節の花を楽しむ文化が根づき、後の明治期以降に続く大衆化の基盤を形づくりました。

→ 次回は、明治以降のいけばなの近代化と新流派の誕生について見ていきます。